Uma homenagem às escolas femininas da comunidade nipobrasileira: as Saihou Gakkou (escolas de corte e costura), as Biyouin (escolas de estética, de cabeleireiras) e as Kappou Gakkou (escolas de culinária)

Palestra proferida por Cristiane A. Sato no Pavilhão Japonês do Parque do Ibirapuera pelo Dia Internacional da Mulher, em 10 de março de 2024. Dividimos em capítulos aqui no site para facilitar a leitura.

Nesta apresentação, falarei de um assunto pouco divulgado, mas que entendo ser um importante aspecto da história da vida privada da imigração japonesa no Brasil. É uma história que tive o privilégio de conhecer através de pessoas que viveram essa época, e através delas pude testemunhar o resultado daquilo que foi o fenômeno da Educação Feminina Japonesa no Brasil, que marcou gerações de mulheres e suas famílias.

Por ser a primeira vez que trago este assunto ao público, gostaria de agradecer à Celina Yamao, organizadora deste evento em homenagem ao Dia Internacional da Mulher no Pavilhão Japonês do Parque do Ibirapuera. Há alguns anos tento falar sobre a Educação Feminina Japonesa no Brasil, mas esta é a primeira vez que me dão de fato uma oportunidade de expor essa história, que acredito que surpreenderá vocês e trazer lembranças familiares para algumas de nós. Por isso, e por entender o valor das mulheres na prática e transmissão da cultura japonesa no Brasil, reitero meus agradecimentos aos administradores do Pavilhão Japonês, especialmente à Celina e ao Cláudio Kurita da Japan House de São Paulo, por organizarem este evento.

Só é possível entender a importância e o impacto da Educação Feminina Japonesa no Brasil se entendermos as condições de vida da época em que as escolas femininas da colônia surgiram, quase 100 anos atrás. Não é possível entender as limitações, o estilo de vida e os valores da geração de nossas avós e bisavós partindo das referências do modo de vida que temos hoje. Por isso, gostaria que observassem esta foto (slide 2: reunião de família de imigrantes japoneses no interior de São Paulo, 1930).

Só é possível entender a importância e o impacto da Educação Feminina Japonesa no Brasil se entendermos as condições de vida da época em que as escolas femininas da colônia surgiram, quase 100 anos atrás. Não é possível entender as limitações, o estilo de vida e os valores da geração de nossas avós e bisavós partindo das referências do modo de vida que temos hoje. Por isso, gostaria que observassem esta foto (slide 2: reunião de família de imigrantes japoneses no interior de São Paulo, 1930).

COMO ERA A VIDA 100 ANOS ATRÁS

As pessoas desta família estão reunidas em torno de uma mesa grande montada fora da casa, são todos jovens e há bebês. É provavelmente uma celebração de Oshõgatsu (Ano Novo), estão todos usando as melhores roupas, uma elegante toalha branca na mesa, e apesar dos sorrisos e do registro de um momento feliz, a casa feita de troncos ao fundo, pequena e sem acabamento, e o sítio isolado indicam que a vida diária não devia ser nada fácil.

Basta observar que, naquela época, coisas que hoje consideramos imprescindíveis para o nosso dia a dia e até mesmo para a civilização contemporânea, não existiam (slide 3): Internet, smartphones, redes de lojas de roupas de preço acessível prontas para usar (fast fashion), de hipermercados, comida pronta, serviços de entrega rápida, forno de micro-ondas, medicamentos eficientes e vacinas disponíveis em farmácias. Imaginem ter que acender um fogão a lenha para esquentar um prato de comida, ou tomar banho em grandes latões com água esquentada sobre fogueiras ao ar livre, calçando guetás (sandálias de madeira japonesas) para não queimar os pés. Assim era a vida dos imigrantes no interior de São Paulo e do Paraná. Mesmo eletricidade e água corrente eram coisas que só haviam em poucos bairros privilegiados nas grandes cidades.

Em suma, a vida em 1930 era difícil e incerta. Doenças hoje praticamente erradicadas eram comuns, a mortalidade infantil era alta e até adultos eram afetados por surtos de varíola, sarampo, meningite, tuberculose e poliomelite. A expectativa média de vida para os homens era de 55 anos e era comum ver viúvas lutando para criar filhos pequenos sozinhas. Não havia seguridade social ou aposentadoria pelo INSS. Quase nada podia ser comprado pronto e por isso a vida era difícil e trabalhosa na cidade, e mais ainda no campo. Viver era uma grande incerteza por todos esses fatores, e no caso dos imigrantes japoneses havia um fator que aumentava as incertezas: os casamentos eram por Omiai, casamentos arranjados entre famílias (slide 4).

Em suma, a vida em 1930 era difícil e incerta. Doenças hoje praticamente erradicadas eram comuns, a mortalidade infantil era alta e até adultos eram afetados por surtos de varíola, sarampo, meningite, tuberculose e poliomelite. A expectativa média de vida para os homens era de 55 anos e era comum ver viúvas lutando para criar filhos pequenos sozinhas. Não havia seguridade social ou aposentadoria pelo INSS. Quase nada podia ser comprado pronto e por isso a vida era difícil e trabalhosa na cidade, e mais ainda no campo. Viver era uma grande incerteza por todos esses fatores, e no caso dos imigrantes japoneses havia um fator que aumentava as incertezas: os casamentos eram por Omiai, casamentos arranjados entre famílias (slide 4).

AS MULHERES NO JAPÃO DO PERÍODO MEIJI

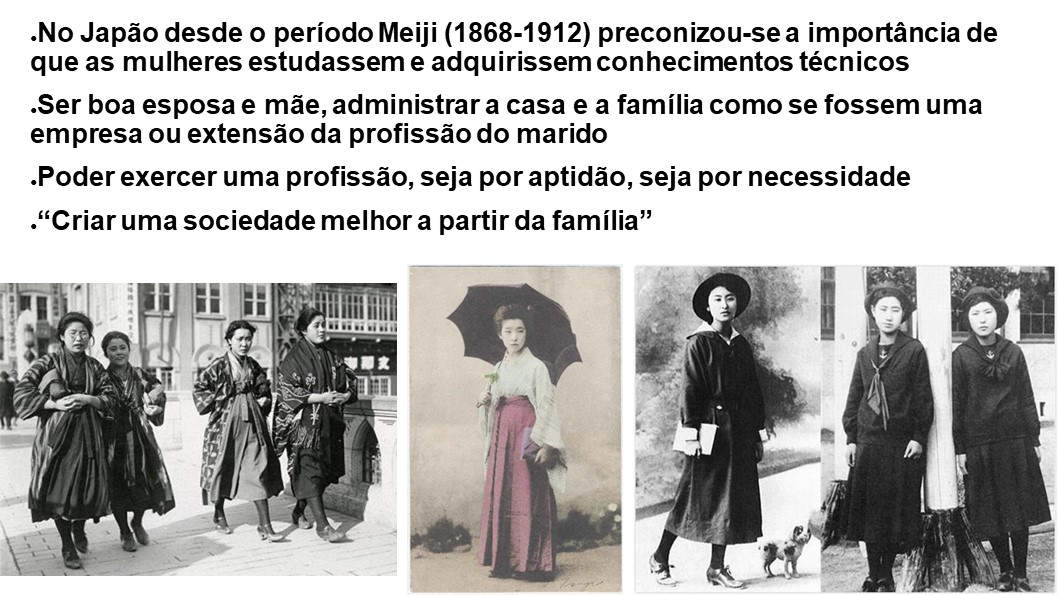

No Japão desde o Período Meiji (1868~1912), no início do processo de modernização do país em moldes ocidentais, preconizou-se a importância da Educação Feminina. Não apenas os homens, mas as mulheres também precisavam obter conhecimentos técnicos sobre o modo de vida ocidental para que a sociedade japonesa se modernizasse e se tornasse competitiva com as nações industrializadas. Éditos imperiais autorizaram a criação de escolas femininas e jovens estudantes se tornaram a imagem da emancipação e da mulher moderna no Período Meiji (slide 5). Sob o ideal de criar uma sociedade melhor a partir da família, mulheres no Japão passaram a estudar para se prepararem para enfrentar as incertezas da vida, para terem uma profissão seja por aptidão ou por necessidade, mas também para serem boas mães e donas de casa. Para isso era preciso que administrassem a casa e a família como se fosse uma empresa, ou extensão da profissão do marido, um hábito que existe desde o Período Edo (1603~1867) principalmente nas famílias de shokunins (artesãos) e shõnins (comerciantes).

No Japão desde o Período Meiji (1868~1912), no início do processo de modernização do país em moldes ocidentais, preconizou-se a importância da Educação Feminina. Não apenas os homens, mas as mulheres também precisavam obter conhecimentos técnicos sobre o modo de vida ocidental para que a sociedade japonesa se modernizasse e se tornasse competitiva com as nações industrializadas. Éditos imperiais autorizaram a criação de escolas femininas e jovens estudantes se tornaram a imagem da emancipação e da mulher moderna no Período Meiji (slide 5). Sob o ideal de criar uma sociedade melhor a partir da família, mulheres no Japão passaram a estudar para se prepararem para enfrentar as incertezas da vida, para terem uma profissão seja por aptidão ou por necessidade, mas também para serem boas mães e donas de casa. Para isso era preciso que administrassem a casa e a família como se fosse uma empresa, ou extensão da profissão do marido, um hábito que existe desde o Período Edo (1603~1867) principalmente nas famílias de shokunins (artesãos) e shõnins (comerciantes).

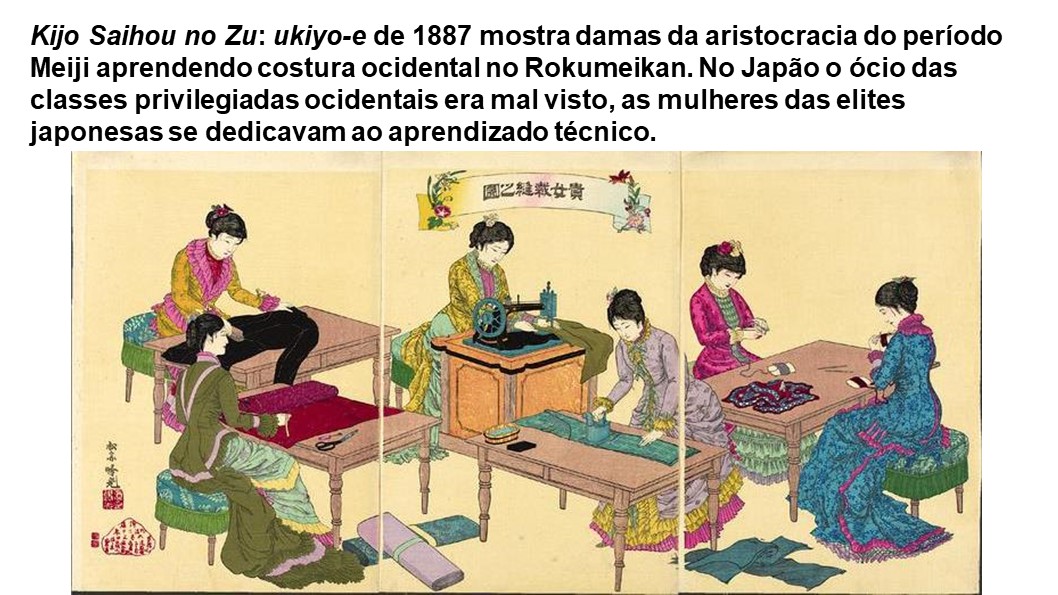

Um exemplo desse esforço pode ser visto nesta gravura ukiyo-e de 1887 chamada Kijo Saihou no Zu (Mulheres da Nobreza Praticando Costura) (slide 6), que retratou damas da corte do Período Meiji em trajes ocidentais aprendendo costura ocidental no Rokumeikan, um palacete construído em Tóquio onde a elite japonesa praticava cultura e etiqueta social ocidentais. É importante observar que na época as mulheres das elites no ocidente eram muito ociosas e, raramente, praticamente nunca, aprendiam a costurar, vendo isso como profissão para gente simples. Mas as aristocratas japonesas fizeram um enorme esforço de aprendizado (reparem que a dama na esquerda da imagem está fazendo uma casaca masculina, uma peça de alfaiataria complexa). As damas da nobreza japonesas, que tradicionalmente sempre se dedicaram à produção cultural e artística, se chocavam com a ociosidade das elites ocidentais. Assim, seguindo os ideais de modernização do governo Meiji, passaram a se dedicar a atividades técnicas que implicavam em aprendizado prático e de adaptação ao ocidente. Técnicas de corte e costura estilo ocidental (yõsai – porque existe a técnica de corte e costura japonesa, wasai, ainda hoje usada na confecção de quimonos) e o uso de máquinas de costura fez parte desse aprendizado técnico de ocidentalização. Naquela época, o fato de ter uma máquina de costura e usar vestidos ocidentais era um luxo que apenas moças da nobreza e filhas de banqueiros e ricos industriais podiam ter.

Um exemplo desse esforço pode ser visto nesta gravura ukiyo-e de 1887 chamada Kijo Saihou no Zu (Mulheres da Nobreza Praticando Costura) (slide 6), que retratou damas da corte do Período Meiji em trajes ocidentais aprendendo costura ocidental no Rokumeikan, um palacete construído em Tóquio onde a elite japonesa praticava cultura e etiqueta social ocidentais. É importante observar que na época as mulheres das elites no ocidente eram muito ociosas e, raramente, praticamente nunca, aprendiam a costurar, vendo isso como profissão para gente simples. Mas as aristocratas japonesas fizeram um enorme esforço de aprendizado (reparem que a dama na esquerda da imagem está fazendo uma casaca masculina, uma peça de alfaiataria complexa). As damas da nobreza japonesas, que tradicionalmente sempre se dedicaram à produção cultural e artística, se chocavam com a ociosidade das elites ocidentais. Assim, seguindo os ideais de modernização do governo Meiji, passaram a se dedicar a atividades técnicas que implicavam em aprendizado prático e de adaptação ao ocidente. Técnicas de corte e costura estilo ocidental (yõsai – porque existe a técnica de corte e costura japonesa, wasai, ainda hoje usada na confecção de quimonos) e o uso de máquinas de costura fez parte desse aprendizado técnico de ocidentalização. Naquela época, o fato de ter uma máquina de costura e usar vestidos ocidentais era um luxo que apenas moças da nobreza e filhas de banqueiros e ricos industriais podiam ter.

UMEKO TSUDA: EDUCADORA PIONEIRA

UMEKO TSUDA: EDUCADORA PIONEIRA

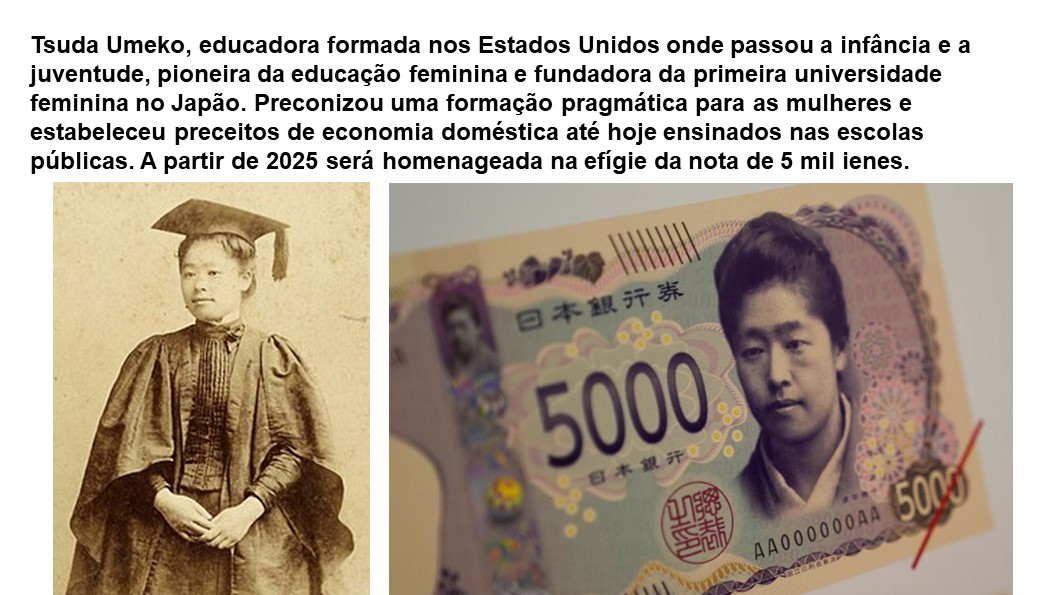

Uma dessas aristocratas pioneiras foi Umeko Tsuda, mulher cuja biografia por si só merece uma palestra específica por ter sido a integrante mais jovem da Missão Iwakura ao exterior, aos seis anos de idade (slide 7). A Missão Iwakura foi uma expedição de quase 2 anos organizada pelo Governo Meiji para pesquisar literalmente todos os aspectos da vida pública e privada da civilização ocidental. As informações obtidas por essa missão foram a base para que o governo japonês decidisse quais aspectos institucionais, tecnológicos e sociais do ocidente, devidamente adaptados à realidade japonesa, seriam aplicados na modernização do Japão. Quando a Missão Iwakura esteve nos Estados Unidos, Charles Lanman, Secretário do Governo Americano para a Delegação Japonesa, e sua esposa adotaram a pequena Umeko como filha. Educadora formada nos Estados Unidos, onde passou a infância e a juventude, Umeko Tsuda foi pioneira da educação feminina e fundadora da primeira universidade feminina do Japão, a Universidade Tsuda, que existe até hoje.

No início do século 20, a educação era muito cara e por isso vista mais como um privilégio do que uma necessidade, sendo que para as mulheres a educação era considerada um luxo desnecessário. Tsuda entendia que a modernização japonesa seria inócua se as mulheres não tivessem acesso a uma educação que as preparassem para a vida e para o futuro desafiador que se abria para o Japão. Assim, ela preconizou uma formação pragmática para as mulheres e estabeleceu preceitos de economia doméstica, que se popularizaram através do ensino público e que são ensinados até hoje nas escolas de nível médio. Através da economia doméstica, as educadoras japonesas transmitiram conhecimentos práticos para gerações de jovens mulheres poderem gerir as próprias vidas, casas e famílias com eficiência, preparando esposas e mães gestoras de lares e negócios no sentido mais preciso da palavra “economia” (cuja origem etimológica em grego significa “as regras da casa”). Em reconhecimento à visão e ao impacto profundo e duradouro do trabalho de Tsuda, o Governo Japonês a partir de 2025 emitirá em sua homenagem a nova série de notas de 5 mil ienes com a efígie da educadora pioneira do Período Meiji.

Considerando que a regra dos casamentos na sociedade japonesa eram pelo Omiai, da mesma forma que a família do noivo procurava apresentar o próprio filho como “um bom partido” sob o aspecto pessoal e profissional, a família da noiva procurava em contrapartida apresentar a filha como uma companheira ideal, devidamente preparada para apoiar o marido, gerar filhos, organizar uma casa e cuidar de tudo relacionado aos afazeres da vida diária: alimentação, vestuário, higiene, pagamento de contas, etc., para que o marido pudesse de dedicar quase que totalmente a sua profissão. Num mundo e numa época nos quais não existiam as comodidades que hoje desfrutamos, a vida adulta começava muito cedo: em média aos 20 anos de idade, homens e mulheres já estavam casados e formando suas próprias famílias. Haviam muitos avós na faixa dos 40 anos de idade, e bisavós aos 55 anos. Como todos viam a vida como algo curto e muito incerto, as gerações que nos antecederam procuravam atingir a maturidade social o quanto antes e a velhice era uma conquista de poucos.

Uma mulher educada no Japão significava que ela, além de saber ler e escrever, sabia fazer contas usando o soroban (ábaco japonês), produzir roupas para toda a família e têxteis para a casa, cozinhar e processar alimentos (principalmente fazer conservas, estratégico numa época em que não haviam geladeiras), tinha noções de higiene e de enfermagem (para cuidar de bebês e doenças na família) e era autodisciplinada. Redigir diários, ter conhecimentos de literatura, artes e bons modos eram características muito valorizadas nas mulheres por mais humildes que elas fossem, pois considerava-se que os filhos se aperfeiçoariam vendo o exemplo de suas mães.

(continua nos links abaixo)

1 – Esta matéria

AO USAR INFORMAÇÕES DESTE SITE, NÃO DEIXE DE MENCIONAR A FONTE: Cristiane A. Sato, site www.culturajaponesa.com.br

LEMBRE-SE: AS INFORMAÇÕES SÃO GRATUITAS, MAS ISTO NÃO LHE DÁ DIREITO DE SE APROPRIAR DELAS.

CITANDO A FONTE, VOCÊ ESTARÁ COLABORANDO PARA QUE MAIS E MELHORES INFORMAÇÕES SOBRE DIVERSOS ASSUNTOS SEJAM DISPONIBILIZADOS EM PORTUGUÊS.